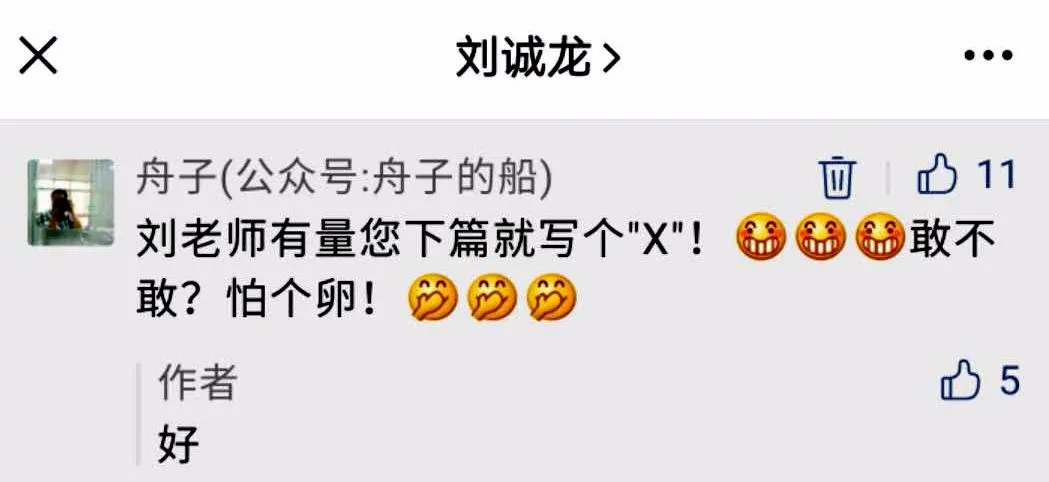

日前,在我们邵阳名作家刘诚龙老师的公众号里,我读到一篇奇文——《湖南那个卵》。

一时喜欢得不行,立马转了发在朋友圈里。转了后还是觉得意犹未尽,于是又在文章后面留了言。

今晚吃了个炒粉,拣了个凉快的地方先睡了一觉,再跑到刘诚龙老师的公众号里去看。

发现应了我“好”字的刘老师原来是哄我的,日子已经过去这么久了,他公众号里还是“X”字都没看到一个,更别提说答应写什么“X”文了。

大师既然不肯帮忙,那就求人不如求己,干脆我自己写一篇,怕个卵,我就写个“X”文给大家看看!

刘诚龙老师那篇奇文的题目——《湖南那个卵》,我觉得名字取得非常的好!

我本来也想照葫芦画瓢,把我写的这篇"X“文题目拟写成《湖南那个X》的。

但转念想了想,似乎非常不妥。毕竟我的生活圈子,也就是武冈和东莞两地呆得最久。

我现在最有记忆的,还是小时候在武冈及周边农村见过的那些“X"事。而武冈又属湘西南,我估计在咱们湘西南农村,那点子"X”事应该是差不多的。

所以,我决定把我今晚写的这篇"X“文,正式命名为——《湘西南X事》。

湘西南X事

在湘西南农村,我觉得自古以来,应该是非常流行生殖器图腾崇拜的。

别问我为什么这么讲?

因为“男人的卵,女人的X”,在某种特定生活情境下,往往就构成了湘西南农村本色文化生活的一种现象。

若只论及一个“X”字,我现在只想问你,为什么小时候的农村,那么多为人母、为人媳、为人奶奶和婆婆、甚至是黄花大姑娘,总喜欢把“X”字挂在嘴边呢?

她们用“X”字骂起人来,怎么就总是那么的顺溜?而且组词造句的搭配还那么丰富?形容事物的风格竟是如此的多样?甚至声音气势上还那么抑扬顿挫且又能咄咄逼人?

我必须承认,我现在写作的语言,大部分都是从生活中观察学过来的。生活中学来的语言,往往有一种活色生香的原生态的味道。

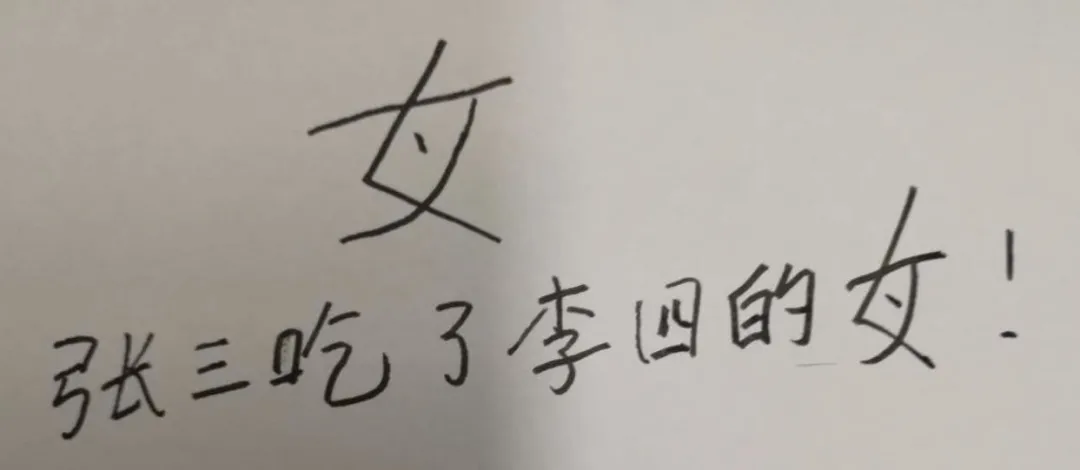

比如“X"字的写法,就是在我还没念书,几个刚刚念书或已经念了几年书的村里的”坏哥哥“教我写的。

我不知大家对这个字条有没有印象,有没有一下子把你拉回了童年或少年时光。

女字中间加一点,就是“X”字。我记得就是小时候院子里几个念歪了书的“坏哥哥”告诉我的。

他们说起这个字来,眼神里的那种少年维特式的猥琐,我到现在还忘不了。

那时候,我记得村庄院子里的土墙上、生产队仓库的粉墙上、村小学校宣传栏和教室里的小黑板上,经常会出现这种用干黄泥块、黑木炭条、还有熟石灰或粉笔条写的类似的大字报一样的字样。

谁对谁有意见,就有可能悄悄在哪垛墙上写上“某某吃X”或“某某吃了哪个的X”等字句来进行泄愤。

如果单纯只写一个“X”,那应该就是女人的生殖器官。但往往还是有好多人还是觉得极不过瘾,于是又在X字面前加上定语。

比如,猪X!

比如,牛X!

比如,狗X!

在“X”字的遣词造句和做文章上面,我觉得湘西南农村的妇人,总是用自己过人的智慧和老到的生活常识,不断丰富着这门关于“X”字的学科。

限于篇幅,今晚我暂时只用一个生活场景来举例说明“X”字如何被湘西南的农村妇女加以发挥和妙用。

一泼妇和一泼男相遇,因琐事争吵,矛盾升级。

妇人骂男人,短命鬼,豆子鬼,舔X的,舔麻屁的!

(注意,舔字在湘西南的方言里读"nia",音调是三声)

男人怒了,回敬:娘卖X的,娘卖麻屁的,婊子,娼妇!

女人继续恶骂:你果个扦担扦的,把竽筛攀 的,你给老娘舔X都不配,老娘的X天天晚上洗的!

男人将计就计,当了真:你看我配不配,老子今天就扒了你的裤子,看你是个金X还是银X,看我不撕烂你个骚X!

然后,男人就猛虎下山一样,作势扑过去,女人立即吓得恶容失色、落荒而逃。

其实,在湘西南农村,“X”字也可以是什么也没有的意思。

比如,湘西南的松树山里,会经常生一种非常美味的菌子。

到了出菌子的季节,就会有人上山去取(采)。

这取菌子,有时也要运气的,有时能取得到,有时就放了空。

这时你在山路上碰到几个取菌子回来的人,你就会问,现在山里有菌子么?

没取到菌子的人就会没好气地回答你,山里有个X?我寻了半天,X毛都没看到半根。

还有,“X”字也可以是表示关系比较好的人之间的一种亲昵语气的表达。

比如,和一个要好的兄弟聊天。

他说了一个很好的段子,逗得你哈哈大笑。

你会乐呵呵地用手指着他,或者轻轻拍他一下,然后大赞:你果个X人啊,港起这些X话来,当真是一套又一套啊!

好了,X话港完了,X文也写完了,哪个X人,帮我把这篇文章转给刘诚龙老师看看!

谢谢!