鼻臭牯

都梁记忆/文

母亲生下我时,正值新政权16年,国家“人口多底子薄”。

听还健在的父辈们讲,那时候生下来的都养不活!一般父母根本没有生育的“冲动”。所以,新政府治下1960年至1966年出生的孩子,生命体质真真实实孑遗了那个时代的物质条件:骨瘦如柴!

我们这代人七八岁入学时,永远记得语文教材,

第一课:毛主席万岁!

第二课:中国共产党万岁!

第三课:中华人民共和国万岁!

那个时候起,语文课特别简单,比起算术容易多了。所以,因营养匮乏的大脑“随易不随难”,由此学业一直偏科语文。但什么叫万岁?一直到“不惑之年”才醍醐灌顶。

物质条件如此贫乏,精神面貌却空前高昂的父母基因,导致我一出生,父亲去算命先生那里问“八字”时,先生掐指一算,“此儿命中旺火双蛇出洞八字……名字须随‘水’边起”,至于“天资聪颖先窘后达”充满希望的话肯定说过,要不母亲决没有信心和勇气,将我这个孱弱的生命易养成了人!

那个时候流鼻涕的小孩,总被大人埋怨成“爱流鼻涕?”

大伯的小女儿,就是嫁到安心观蒋家那姐,总爱逗我,一见面就是连续两声“鼻臭牯”地叫。她高兴时,鼻臭牯三个字说得响亮嘣脆;不高兴的时候,这三个字好像自鼻孔里哼出来。幸亏那时候一起吃饭的场面少,要不她决不能容忍我同桌进食的。

现在想起来,也难怪,再不流鼻涕的自己,也难受那流鼻涕流烂鼻孔的惨状。

综其述,那时候流鼻涕的小孩那么多的原因?一因食物匮乏导致体质虚弱,体质虚弱容易伤风感冒;再因衣物破旧单薄也易伤风感冒;三因瞎忙没时间没精力的父母,天天要赶着出工,孩子流鼻涕不当回事,流着就流着吧,流完就自然好了。

那时候小孩子流鼻涕,在那个世界的生活词典里,就像女人的例假,来时终需来去时终需去,十有八九的父母不当回事的。

一大家子有位哥,从小没父亲,身材高瘦,高瘦的身材冬天易受寒暑天易受热,所以幼年丧父的堂哥烂衣挂挂的。

这位哥自小流鼻涕出了名,流得鼻翼下成了槽。其实流成槽是夸张的,只是鼻涕流过的地方颜色鲜艳泾渭分明罢了。那哥从小学起,读书放了学丢脱书包,右手拤个红薯边啃边走,左手拖条牛扫帚,放牛去。经过我们院子时,一路响亮地吸吮鼻涕的声音,一直响到高中毕业。

这哥现在花甲有二,这吸吮的动作转化为讲话时必有的发语动作。

鼻涕要流下来,在儿时的记忆里,比“天要下雨娘要嫁人”还无奈。小时候,为了让久集成脓状的鼻涕,不影响写字吃饭,我创造了一个更简单直接粗暴的动作:直接用右手大拇指,把即将落下的“鼻涕虫”推回鼻腔去。

有时候做错事,噤若寒蝉毕恭毕敬面对父亲垂训时,时间稍久,两条鼻涕虫便出来显峥嵘。这个当儿,父亲的怒斥中又罪加一条,“快去挤掉鼻涕!”

要知道我晓得挤鼻涕,能挤鼻涕,都是十八岁以后才具备的完全能力。在这之前,是没气力?还是不善调配气力?令父亲好多次亲手捏住我左右鼻翼,勒令我“吼出来”,都吼不出来。

当村子里叔伯婶娘们看不过眼时,有当着我父母蹙眉烂脸的,有直说的,更多的是用那句老话来解窘,“细伢子流鼻涕流得厉害的长大能干些!”

爱流鼻涕的小孩子长大聪明些!

这句话真的假的?这句话也是武冈的老话。

我这块生成的料,儿时好多时候让父母人前客后抬不起头!

除了爱流鼻涕以外,我还天性嗜睡。是不是嗜睡与流鼻涕是与生俱来的搭档?不敢肯定。

鼻涕是呼吸道以上的营养,因机体受寒代谢障碍,才淤积成的生理腐败物。中医说“肉生痰鱼生火”,越吃得营养,感冒后痰湿越多。所以,不管中医西医治病,都以清淡饮食消火止渴为目的。

小时候读书,饥寒交迫这个词语?常常用在描绘新政权之前的旧社会的作文里。另外还有“面黄肌瘦”,“骨瘦如柴”,“吃了上顿没下顿”等等。以至于现在电脑敲字编文,能打出这些词组来,都要拜这时代所赐!

1965年出生的我,记得在七岁以前,每年的大年除夕早晨,屋后面的大堂屋里,总有整个生产队男女老少一块吃忆苦餐的壮观场景。忆苦餐,忆苦思甜,忆旧社会苦思新政权甜。但大伯的二儿子是二十多岁讨了婆娘成了家后饿死的,那可不是旧社会?还有二伯母也是饿死的,还有三姐,也是那个时候。

除夕早晨吃忆苦餐,当全队百多号男女老幼拿碗装了忆苦饭时,大伯就要高高站在拆了门扇的堂屋门槛上,声泪俱下控诉二十年前旧社会的万恶罪行。其实这个时候,他二儿子饿死还没超过十年!

永远记得忆苦饭的内容,那是头天生产队长安排两个精工细致的妇女劳力,到公家萝卜地里弄两担连根白萝卜叶子,拾掇洗净切碎,兑以稀饭细糠煮成的似潲非潲的食物。那大铁锅?就是大姐在生产队饲养场煮潲喂母猪的那口。大姐结婚较晚,因为姐夫是军人。结婚较晚的大姐家里家外喂猪打狗的事做得溜熟!大姐细瘦的身材能负起那么繁重的公家饲养场的活,纯粹凭意志或理性。大姐煮的猪潲专门用来喂母猪的,生产队喂母猪是为了蜕猪崽,生产队社员每家每户养的小猪,就是大姐喂养的母猪生的。还是姑娘的大姐在娘家干了那么多那么重的“家务”活,导致她婚后的生活细节总那么粗糙!原因是,她喂母猪时红薯藤撂成一寸长母猪也能吃下去。

大姐讲述起大伯二儿子的死历历在目:

大伯二儿子我们叫二哥,二哥是哑巴。二哥娶了老婆还没生小孩时,正值共和国最饥荒,也是共产主义大食堂解散的前夜。二哥也有大哥那么魁梧,大哥那时候去朝鲜参过战然后当了大队领导。某天,饿得没法的二哥,弄了些苎麻麻根,兑了谷糠,在碓里舂。那小指粗的麻根糯性,掰断了有藕断丝连的可喜现象。二哥用谷糠与麻根放碓里舂,舂成泥状后揉团放锅里蒸……这创意让只有八岁的大姐也垂涎欲滴嘞!大姐说“我在一起跟着踏碓”,心想“等会哑巴二哥弄好了也有点份?”,谁知道?当舂好准备出款时,冷不防大哥撒把煤灰在里面。当时“哑巴气得‘嗷嗷’叫!”

不知道当时大哥怎样心态?是怕二哥影响共产主义大食堂形象,或者挖了社会主义墙角?

三天后,二哥死在自家屋档头牛栏草楼上。

听着大姐的叙述,仿佛看到,哑巴二哥吃不饱饭的干瘪躯体饿毙在温暖的稻草堆里。

大伯小女儿身板也健康,身板健康的人一般很少流鼻涕。所以这位姐一见我,就“鼻臭牯鼻臭牯”地叫,有时鼻臭牯三个字欠爽意,还改叫“粪桶兵”的!

永远记得,阳春三月的插早稻季节,精犁细耙的水田被伺弄得平平整整光鉴可人,比人还贵气。大姐二姐和大伯小女儿结伴插秧,她比大姐要大。因为父亲是奶奶七个儿女中最小的孩子,大伯最大。无所事事的我跟着大姐去插秧,这姐总忘不了挑逗我。从小死不肯说话的我一句两句挑逗不动,她三句四句后甚至加以手脚撩拨,我便性急,决不放过在水田里追打她。这时候,平坦如镜的水田里,清晰倒映的天空与远山,让追逐的脚步搅黄和踏碎。

鼻臭牯的我,长大了真的聪明么?

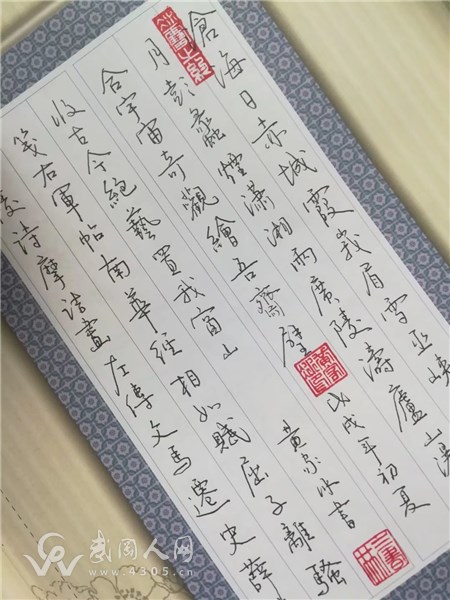

初中是在黄泥坳霍家祠堂读的,学校里第一次举行毛笔字比赛,得了第一名。由此恋上汉字毛笔书法,爱流鼻涕导致生命体征脆弱,体征脆弱就能敏感心内心外的冷热甜苦,以及方圆长短。汉字书法初学不是在于横平竖直作标准么?及至天命之年,写字与做人均秉承“宁可正而不足不得邪而有余”之风格。

鼻臭牯的我,本来没有,或不能摄入丰厚能量,又流了鼻涕,所以胆小慎微。不管命运幸运恶运,总以小心呵护!

鼻臭牯的我,五十有四,天命有知:

吃多了吃好了感觉不那个,主动吃些粗粮蔬菜,不放盐不放油,吃了就舒服了;

在医德全无的当今,想号召众人?将腰圆体肥也生癌症的医生饿苗条,变精神;

让生育不如意的年轻夫妇能健康生育孩子,像大姐一寸长的红薯藤加粗糠喂母猪一样。喂得太精太好的母猪受孕数量和质量,都是不理想的;

看透了这世间皮条客一样的中介公司,抽掉了农民工临时工相当部分剩余价值,还在合法存在;

感觉到了房地产经济已在硬撑的的“残喘”!又在引导和开发国人旅游经济的创意:前不久听朋友说“有人叫他只交一百元去桂林/三天两晚包吃包住包乘车的旅行”?

还有,忽悠隔壁那个天天挥舞“核爆”大棍的恶棍,为自己的无耻嘴脸遮羞挡丑的巨人,到底怎样混下去!那恶棍好像不听忽悠了?

总记得小学三年级有门“科学常识”课程,简称科常,闭卷考试时,我考了班上第一,也是唯一起格了的,其根源是头天下午有同学偷到了试卷,我也看了。当考试完了老师怀疑我的成绩是否“翻了书?”时,我一言不发,邻座那位大我两岁喜欢说话的同学,替我作了死证,“他没有抄书本!”但直至现在,科学常识里的“煤炭是古代地震/掩埋的树木变成的”,始终存疑?

屋后面一位八十岁的老嫂,回忆起儿时在娘家,她最大,下面还有八个弟妹。八个弟妹她都背过,因为父母要忙出工,那时候公家统一出工就像现在工厂上班一样。每一个弟妹都爱流鼻涕,从五六岁开始背弟妹背到嫁人结婚。老嫂最小的娘家弟弟比自己女儿还小两岁,说起在娘家背老弟细妹最形象具体一句话是:

“脑壳歪倒在肩上/睡了时鼻涕口水一齐流/个把月不洗的衣服/肩膀上那块硬成了铁/亮得可照见人影!”

在村里,老嫂一直以来精工得出了名。武冈口语里,精工就是讲究卫生,和衣食住行方方面面。

十里八乡,老嫂品德一直以来也高贵得出了名。

老嫂八个弟妹都流鼻涕,说明老嫂娘家家计一般,或窘迫?说明老嫂小时候也是流鼻涕流大的?

老嫂做人说话知冷知热知轻知重,从不让人难堪。想是自己儿时受过的冷遇嘲讽耿耿于心,才不让人难堪?

流鼻涕的人将“多余”的东西当垃圾流了,面目自然清秀。

流鼻涕的人天性容不下太多东西,把说假话也当奇耻大辱,当垃圾拒绝。

流鼻涕的人流走多余能量,才没能力干更大的好事或坏事。

流鼻涕的人很少导致肠肥脑满,老年痴呆不会提前到来……流鼻涕的人将“迷糊”流失变得耳聪目明,自知之明。

不流鼻涕的人不聪明么?不流鼻涕的人或宅心仁厚,或雄才大略,或聚能成灾。

明者,透也!厚者,浑也。单从明的角度,鼻臭牯真的略胜一筹的!

2018.06.11于珠海