地洞口,是一个桥洞,也是一条街名,位于广西首府南宁市区。再次回到这里,看着这曾经熟悉的地方,略感陌生了,但那些年,那些事,还是那么记忆犹新。

十八岁,对于老一辈人来说早已经是挑起家庭重担多年的年龄,但对于80后来说可能已经是过去式了,或者说不多见了。当然了,我不是富二代,只是劳苦了半辈子的爹娘,寄希望于我能努力读书跳农门,少有让我参与家里的重活。事与愿违,我成了块废柴,出门打工成了我的首选。

1998年6月15日,离十八岁成年还差几个月时日;那天,我踏上了打工之路;那天,烈日炎炎。

我的打工第一站是广西南宁,工作内容:铁路货运站做装卸工。我的大姑父一家在那边有几辆大货车在铁路货运站拉货,需要工人卸货。

那时候的高速公路网尚不发达,到南宁的汽车时程大约15个小时左右。从未走出过小山城的我,傻乎乎的、好奇、满怀憧憬,甚至想着这一路欣赏着风景岂不爽呆了。殊不知,此后这十五年的漫漫打工路,正如同这车轮一路滚过之处,是那么坎坷颠簸,是要付出无数血与汗甚至泪水的……

一同前往南宁的还有我的堂弟,大伯的儿子,比我小几个月,家境和我家差不多,标准的穷二代。

行李袋里面装了几件顺眼的衣服和几件不顺眼的衣服,父亲和我说不顺眼的衣服到那边天天用得着,顺眼的衣服几乎用不着。另外,还带了几根黄瓜和些许卤豆腐,父亲说,口渴了就吃黄瓜,水分不是很多且解渴,一路上就不会憋尿。卤豆腐是给在南宁那边的大姑家带的,咱家境贫寒,能拿得出手的东西有限,当然了,姑父家更是不会嫌弃的。

脚臭熏天的卧铺车缓缓驶出车站,但我一点都不介意,可兴奋了,终于可以去大城市见大世面了,看火车、看飞机、看高楼大厦……那个激动啊。只是,在出站口隐约看到父亲在偷抹眼泪,瞬间将我骚动的心给拽了回来。在那之前,我还从没见父亲流过泪,那天,父亲送儿子出去打工却哭了。

早在九十年代初,父亲就已去过南宁,且在那边干了很多年,我和弟弟的学费都是父亲从那边邮回来的,父亲很清楚那边的世界并非我想象的那么美好。

父亲一共七兄妹,在南宁的大姑姑最大,大伯老二,父亲排行老三,满叔最小。满叔只比我大五岁,陌生人是看不出来我和他是叔侄关系的。满叔在外面已闯荡多年的了,最早的时候是与他的二哥一起,也就是我的父亲,来到南宁做装卸工,后来又跑去了广东进厂子,再后来听说厂子倒闭了,没再找到合适的工作,然后又跑回南宁继续做装卸工。

我和堂弟一起去到满叔的出租屋,以后就我们叔侄三个搭伙食宿了。出租屋位于南宁市南铁北四区,一个叫白苍岭的地方,离铁路货运站直线距离1.5公里左右。

我们每天上下班的时候,都要经过一条叫地洞口路的街道,位于南铁北一区,属于老城区。那时候的地洞口路比较狭窄,街道两边栽有许多芒果树。街道附近居住人口较多,街面有点拥堵,乱摆乱卖的小摊贩不少,沿街各种日用百货及餐饮店铺,还有不少你懂的发廊。街道旁边还有个菜市场,生活垃圾、果皮随处可见。一阵风吹过,塑料垃圾袋便随风飞扬。

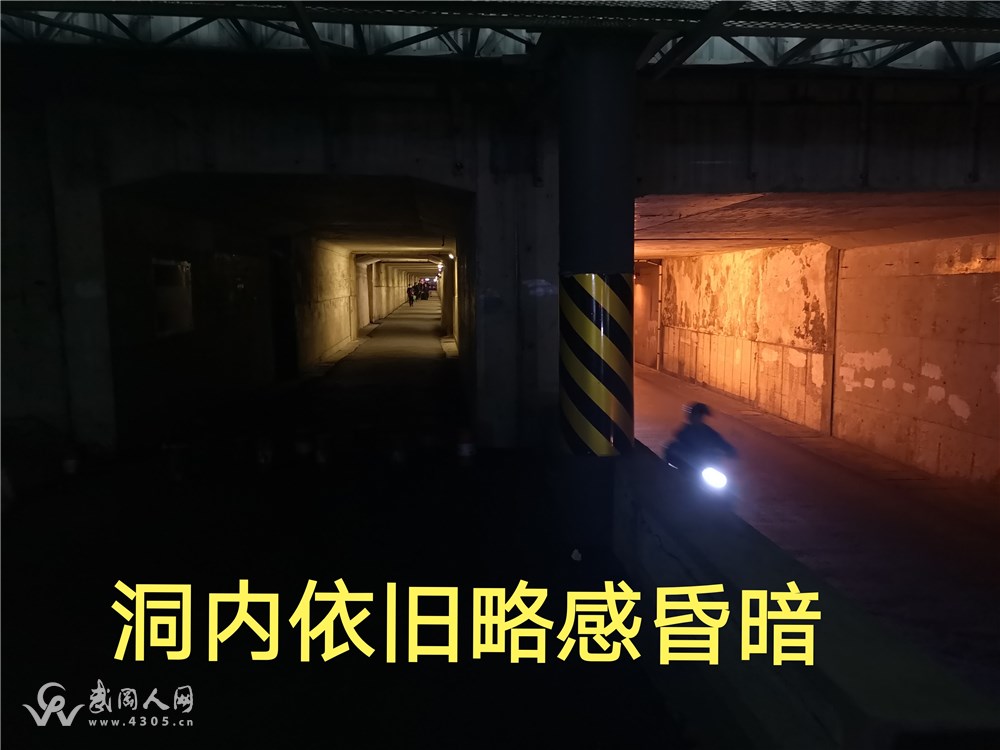

地洞口路上是真有一个地洞的,准确的说是一座铁路立交桥洞。一个3.5米高的主洞居中用来过车,两侧各有一个副洞供行人通过,桥洞长约80米,总宽约20米。桥洞上方是进出南宁站的火车铁轨,两侧的副洞比较小,宽约2.5米,高约2.6米。桥洞里面的照明灯因年久失修,部分路灯已失效,或者闪烁,洞内比较昏暗,潮湿,腥臭,甚至渗人,洞内常有一丐帮弟子蜷缩。

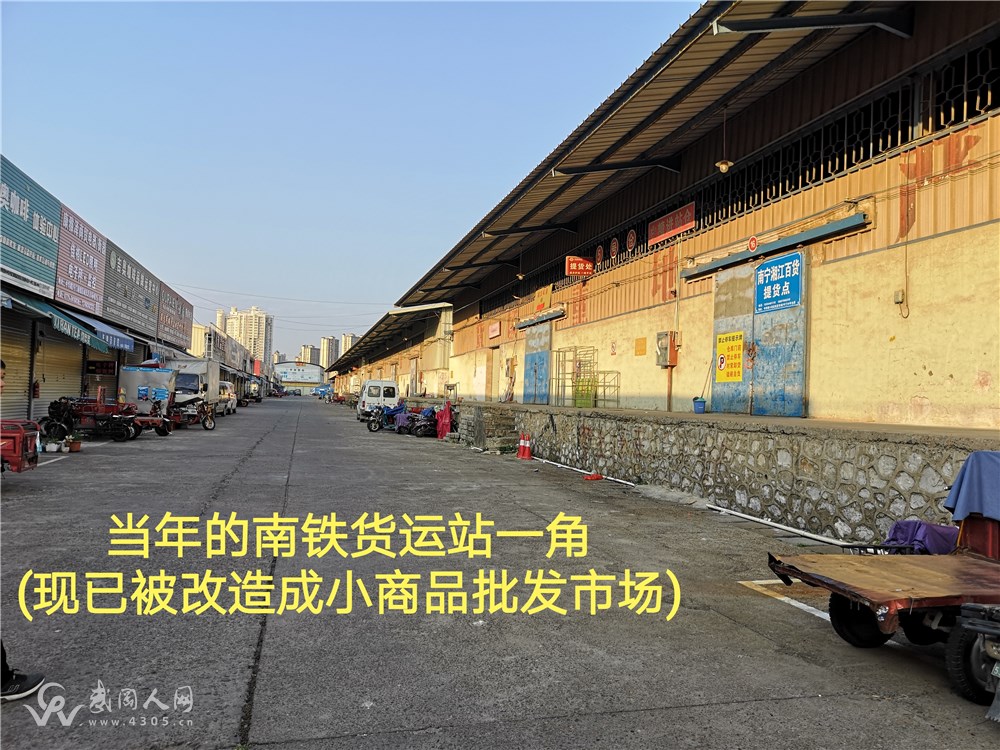

南宁铁路货运站离地洞口路不远,每天都有大量的货运列车到站卸货,由货运站职工用叉车或者其他较便利的机械设备将货物卸到仓库,然后等待货物主人到站办理提货手续,再通过汽车运输到全市的各个角落卸货。

从上世纪八十年代到本世纪初,南宁货运站的汽车运输业务,有相当一部分是由武冈籍车主承运的,卸车业务也是。这些武冈籍车主常年活跃在南宁铁路货运站一号门的办公大厅里面,主动勾搭套路那些前来大厅办理提货手续的货主,引导他们在各个窗口办理提货手续,目的是给他们提供汽车运输服务,希望货主用自己的车队拉货,获取利润。另外还有大部分武冈人,既没钱买车,又不善于客套拉客户的,就只能老老实实去卸货,做点卒子工,赚点血汗钱邮寄回家养家糊口。那些自己有车跑运输的,大都是过来南宁的比较早的,早些年也都干过装卸工,也有少部分是发了财的亲戚照顾过来直接整出辆车跑运输的。

我的大姑父属于较早过去南宁的那一批,后来一家人都过去了,两个表哥也都曾干过装卸工。我和堂弟过去的时候,大姑父家已经拥有好几辆属于自己的大货车,经营着自己的运输业务,属于先富裕起来的那部分人。

在这里,每个人都有机会成为车主,只要你够本事,能说会道,能接到单就行,赚到钱了你就可以成为司机,成为车老板。但各行各业,不是你想一想就可以的,别人能做成功的事,你不一定就能行。小鸡不尿尿,各有各的道儿!人生亦是如此,各有各的活法。

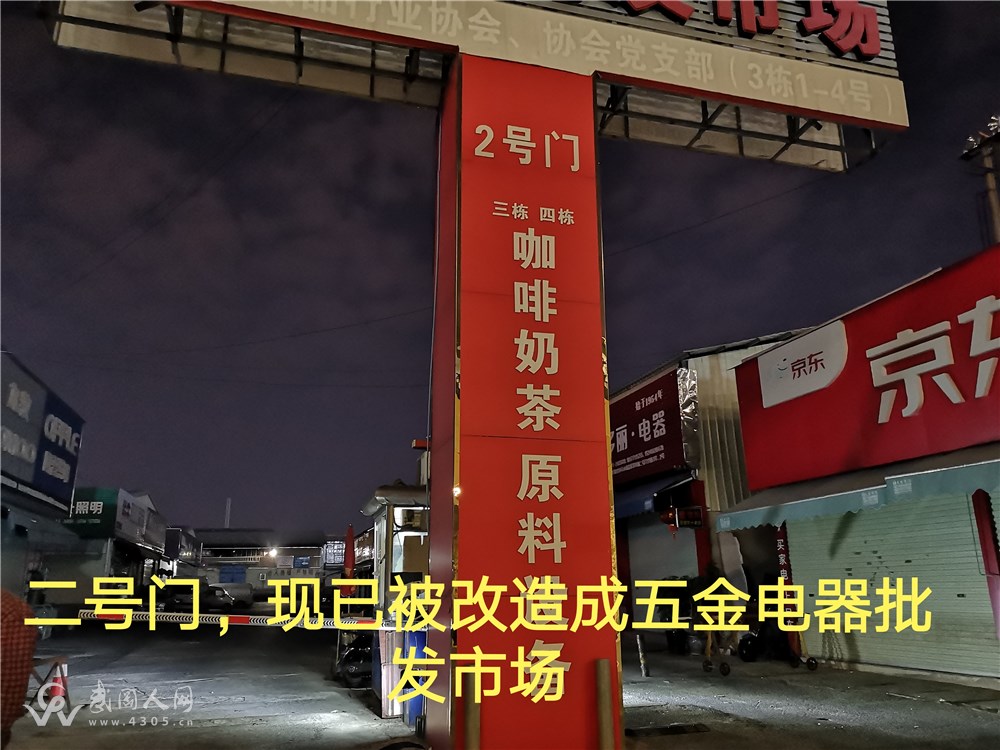

货运站一共有四个进出门,干装卸活的每天早上七点半开始,陆陆续续都会聚集到货运站的几个出站口大门蹲着,大伙一般都蹲守在一号门和二号门待工,三五成群闲聊着,相互打听昨天都干了些什么,扛了多少吨,时不时的蹦出一句:“天杀咯,把起你们几个吃完挂咧!”。啥意思?意思就是某单装卸活都被某某几个干完了,没有叫上他一起去,比之那有好吃好喝的没叫上他还不爽……

其他还有些不吭声的或是在低头抽闷烟、掐算着有几天没干活了,今天该跟哪个工头去混才有活干;又或是抱着个五毛钱的馒头在啃,什么优酸乳益生菌之类的那是肯定没得喝的,喝得起那玩意的就不会在那蹲着了。

大伙都蹲在那干嘛了?都在等待有车有活干的工头来叫你,这些工头就是我前面所说的那部分“先富裕起来”的车主。在货运站几个出站口,每天早上都会蹲着几十上百号人,他们谈论最多的就是昨天干了些什么活,今天能干到些什么活,明天还有什么活可干……

在这里,是不是谁的活都可以争着去干,谁的车都可以往上爬?当然不是,得车老板发话点人头,点到谁,谁就上。这时候,你可以往货车上爬了,爬的那个速度啊,孙猴子也自叹不如,仿佛前面爬的不是车厢,而是金山、银山。爬慢了,车子开走了,今个早上的馒头钱可能就得倒贴了,全身力气就没处使,浪费了。

通常每个车主都有一帮自己的工仔,大都是沾亲带故的,比如我和堂弟以及满叔,一般情况下,只做姑父安排的活,其他车老板极少会点我们的人头,除非他们的活干不完缺人手。

那时候的我,体格瘦弱,一百零几斤,属于苗条型的劣等资质劳工。在这地方干活,如果体力不够大,其他工友会谑称你为“半条”,意思就是你一个人的力气只能比得上别人半个。不过碍于我是姑父的侄子,很少有人会叫我“半条”。初来乍到,体力比不上别人,并不意味着我就能比别人少干。装卸活嘛,一人一肩的去接,扛着就走,轮着转的,谁也跑不了,区别在于,那些老油条们可以在干活的同时再吹吹牛逼,神态自若。我这没体力的就只能咬紧牙关憋住一口气,走着S型的步伐,在汽车与货仓之间炼真功夫,一气呵成,这气可不能泄掉,泄了就是“半条”了。

在这地方干活的一般都是三四十岁的中年男人,也有些上了五十岁的,都是为了养家糊口而奔走他乡。十几岁未成年的不多,除了我和堂弟,其他车队有见过一个,也是沾亲带故的。俗话说“三岁黄牯,十八汉”,力气是炼出来的,慢慢的,我和堂弟也练成了老油条。若干年后,偶尔和朋友说起那段经历,没几个会相信我所说的,总怀疑我和那些事不匹配。

我们干装卸工的都有一个专用道具,我们称之为“搭肩布”,顾名思义,就是搭在肩膀上的布条,长约1.2米,宽约0.8米,用的最多的就是类似于老家办丧事用的那种白麻布,或者其他废布料替代也可。

虽说干装卸工的那身行头比那块“搭肩布”干净不了多少,但这块布用起来好处还是很多的,将它往脑袋上一顶,将两个角一揪,再往下巴上一交叉打个结,只露出张脸,有点像电视里面的中东石油大亨。顶上这块布,干活的时候就可以挡灰尘的,避免那个水泥啊、面粉啊、鱼骨粉啊、石棉啊什么的来个贴身亲密接触,否则不给你弄成个黑鬼、白鬼,就得痒死你。“搭肩布”另外一个用法就是将他一层层叠起来,像豆腐块一样叠放到肩膀上,扛那个矿泉水、饮料、食用油、纸箱装螺丝钉什么的时候就必须得这么弄,厚厚的垫在肩膀上,因为这些货物都是的纸质包装箱,一次扛三四箱就那么一个棱角压在你肩膀上,扛久了,会生疼,垫厚一点,没那么疼。

或许会有人说不就扛几箱矿泉水吗,能有辛苦啊!没错,不超过一百斤的东西在那地方就是轻量级的,但如果六七个人一起干,车厢上头安排两个人负责递放,剩下四五个人连续八个小时扛两个火车皮的矿泉水进仓库,(一个火车皮标准载重60吨,总共120吨,12000件),一次扛三四件,来回跑三四十米远,然后给叠放三四米高,你服不服气,不服气的自己算一算:每个人要扛着七八十斤来回跑多远,还要爬高叠放。

在货运站卸货不同于企业,企业的货物品种通常都很单一,且配备有叉车或者拖车辅助卸车。铁路货运站的货物种类不计其数,卸货点分散在城市的各个角落,全靠人工搬运,像大米、稻谷、白砂糖、花生米之类的算是很好干的活了,干净且容易上肩,卸货速度很快。最讨厌的就是那种麻袋装的自攻螺丝钉,那玩意就是坨死铁,一百多斤的铁刺猬啊;还有那个加厚的草席,其实一捆百三四十斤的草席不算很重,要命的是太庞大了,不好使力,连扛带背的压在背上像座山,一不小心就会闪到腰……

卖苦力,也并非天天就有得卖的,有时候连续几天才干一点点“零担活”,十块八块的,愁的慌,五毛钱的馍馍都舍不得买,忍忍吧,早饭中饭一顿吃

如果哪天干活多的时候,多赚了几两碎银子,我们叔侄三个就一起弄个三五钱块的荤菜,加多一支啤酒,桂林产的“漓泉”,两块八一支,或是南宁本地产“万力”,可以便宜三毛,一支啤酒酒刚好倒满三杯;如果碰到一上午没干活的话,中午就回来买一块钱的水豆腐,放锅里面给挫成一块块的,撒点辣椒粉,做个麻婆豆腐,一人一碗白米饭,搞定一餐;如果当天下午继续没活干,就再去菜市场买一两块钱的豆角什么之类的回来炒辣椒,总之就是争取将当天的伙食费控制在每人一块五毛钱左右,油盐米另计。

有时候碰巧大姑姑过来看我们,来给我们送好吃的打牙祭,看到我们吃的那个菜就会埋怨我们太节约了,不吃好点哪有力气做事赚钱哦,我知道那是姑姑心疼我们几个。我们三个也就呵呵笑几声,好菜谁不想吃啊,不想吃的是“二坨哈哈”

在我们老家过生日是按虚岁计算的,我的二十岁生日是在南宁度过的。那时候,父亲也已再次来到了南宁干装卸工,变成了我们叔侄四个一起搭伙。二十岁生日那天,我并没有给自己放假,穷人家的孩子没那娇贵,而且那天运气真好,十个人卸了三个火车皮的稻谷,百三四十斤一袋,总计一百八十吨。稻谷的卸货单价是3块钱一吨,每人分得54块工钱。那天的卸货地点离南宁货运站有点远,晚上十一点多才回到出租屋,拖着疲惫的身躯路过地洞口菜市的时候,那些摆卖熟食的夜市摊都已经收摊,我这七尺男儿差点没流下委屈的泪水,父亲也只能默不作声的满怀歉意。但那天让我倍受感动是,我的大姑,她通过姑父那里知晓我当天会干活到很晚,提前买了鸡肉和鱼肉等好菜送到了我的房东那里等我们收工回家,一直等到深夜,等到我们回到出租屋,终是让我在二十岁生日那天吃上了大鱼大肉,没有饿肚子。吃完生日大餐已是深夜凌晨,四肢麻木的躺在那嘎吱嘎吱响的补丁木板床上挺尸,冲凉洗澡的劲都没了,从口袋里面掏出那几张汗水里面捞出来的票子数了一遍又一遍,一直数到梦乡里,梦到自己回家了……

我是千禧年初,也就是那年的春节前离开南宁的。原计划是等过完年再返回南宁继续我的装卸工日子,然计划赶不上变化,那年我并没有在家过春节,腊月27,我又从武冈老家搭上年前最后一趟班车,前往我的打工第二站----深圳,至此,结束了我的装卸工生涯。

大姑姑近年因年事已高,身体欠恙,我一直计划着过南宁去看望她老人家,直至今年春节才成行,大姑姑非常开心,全家老少热情的接待我们。

再次来到地洞口,已是时隔二十余年,或因老城区改造难度较复杂的缘故,目及所处,变化不是很大,街还是那条街,只是街边的芒果树长得更为粗壮了,路面也不再像以前那般脏乱了,乱摆乱卖的现象也没有了,比以前整洁许多。或因桥洞格局所致,洞里的灯光依旧略感昏暗,只是不再闪烁,当年那位丐帮长老也早已无痕所寻。

岁月匆匆像一阵风,记忆往事走远了,却深深的留在了记忆和脑海中,当岁月流逝,青春不再的时候,慢慢就懂得了人生的意义和精彩之处。

再见,地洞口;地洞口,再见!

———芒果.2021.2.23

(部分内容整合自本人于十二年前发布于武冈人网的流水账)

![]()