不忘那些结扎事

作者:杨进文(苗族)

世界上的男人、女人都是女人所生,众人皆知。但是时代不同,生育政策有区别,生育观念有差异。人们会被时代潮流或随波逐流,或卷入潮流之中。

"计划生育一枝花,利国利民又利家!"。这条标语曾经在城乡的街头巷尾,村口院落随处可见。同时亦在我脑海里根深蒂固。从我记事以来,由“提倡计划生育"到“实行计划生育",并作为国家的"一项基本决策"!

话说从看到前辈人壮着胆子上“临时结扎手术床"到我自己被无奈的进入医院里的手术室。

上个世纪七十年代初,直接地说就是1970年冬天,花桥公社与卫生院联合派来干部及医务工人员到我陈家大队搞结扎试点。先是利用晚上的时间在各个生产队里的仓库房开会,进行宣传发动,然后则是摸底。这次结扎对象是一对夫妻生有3个小孩以上者。因为女性生理结构复杂一些,结扎是"青一色"的男子汉。经过几天的动员、劝导,有十多个人的思念通了,愿意”带个头"。

那个时期,交通极为不便,既无公路又无车,如果是被结扎过后的人,下了手术台是不能行远路的,那么,只有在大队范围之内而设置临时场地了。条件要求:场地既要透光防寒,又要干净卫生。

其时,大队干部与上级领导为找不到适合的“临时手术房"而急得焦头烂额。于是,在急情之下,召开全体党员、干部会议,让大家来当”诸葛亮",而出谋划策。经过主持人一番铿锵有力的发言,坐在会议室前排36岁的共产党员、民办女教师唐恒英突然站了起来说:“领导们,同志们!如果我家那(座)'洋房子`(青砖瓦屋)觉得可以的话,就放到我家去吧!"话不多说,此时,在坐所有人用敬佩的目光一齐向唐老师投去!因为那"私宅公用"是无偿免费的呀!

唐老师,就是我的母亲。她让出自家前年(1968年)才修建的,砖木结构组成的“小洋房",用作临时结扎手术场地,当然是再也适合不过了。有一日,母亲利用一个星期天,她将她的住房里的物件腾了一个上午,第二天早上,只见医务人员穿着大白褂,戴上白手套,对房间的各处用酒精喷雾进行简单的消毒处理。然后在房子里烧了一盆熊熊的木炭火加温,到了上午,那些结扎对象赶来我家,按照先后顺序,手术有序展开。

那些手术后出来的人,被即将"要去“的人问这问那,大都总是重复的问那么几句:”那'东西`割去了多少?手术台上痛不痛(其实是注射过麻醉药剂)?………。回答者含糊其辞的有之,讲真话的也有之。更有甚者,相互之间还扯着卵谈在调侃着说:"就是那个东西爱惹‘祸`,现在变了一只'骟鸡公`!"。唉!那首批结扎对象,现已全部作古了!

光阴似箭,日月如梭。一转眼就到了九十年代“计划生育正当时"。而计划生育的方式方法与提倡的口号亦在不断升级。这一回的结扎对象居然是”轮"到我头上来了!

“一胎上环,二胎扎,三胎、四胎坚决刮!"。这掷地有声的口号,已经家喻户晓得了。虽然工作常抓不懈,但是在某种执行程度上有宽有松。我于1987年与妻合作,心满意足地完成了生儿育女的任务,应该列入结扎对象。因为吾妻,爱夫胜命,体贴有加,主动上环避孕,计育工作人员见我老婆肚子"一直没有什么动静",我就成了结扎对象的“漏网之鱼"。那段时间,我在心里窃喜,自以为风声过,逃过一劫了!

常言道:躲得过初一,却躲不过初二!此话应验了我也。1991年夏天,知了(蟋蟀)不知疲倦的在院子里的桂花树上叫个不停,它虽然不是吉祥之物,但是我预感到自己要发生什么?果然,不出所料,乡里的计划生育工作队员有"压力"了,上级有硬性结扎任务列数。并且还要限时落实到人去完成。时间紧、任务重,其行动无异于”救火如救急!"。

这一次,我被计划生育专干紧紧地"盯“着了,并接收到“结扎通知书“,我不得不只有相应号召,紧密配合。识时务者为俊杰!

去医院结扎的头天晚上,我躺在床上辗转反侧,彻夜难眠。各种担心与顾虑涌上了心头,不过已是"三十而立"的男子汉了,还是硬着头皮去,第二天(7月19日)清晨,早早地起床,洗嗽完毕,吃罢饭,由计育专干带着我们几个“类似"的人物驱车奔向那个不愿意去的地方………。

到了目的地不久,医生先安排我到一间小房子里,要我自行将“小弟弟"的毛发剃去。然后,依次进入手术室。轮到我时,面不改色心却跳,尽管跳得像打鼓一样,但是,我未露"声色"。

入步手术室,只见几名医生“全副武装",难以看出其真容,但可以辨出主刀医生的旁边站着一名女性助理,帮忙传递工具。开始,我显得十分尴尬,唯恐“小弟弟"不分场合“举高高",那就尴尬升级了。幸好,我所想像的一切安然无恙。

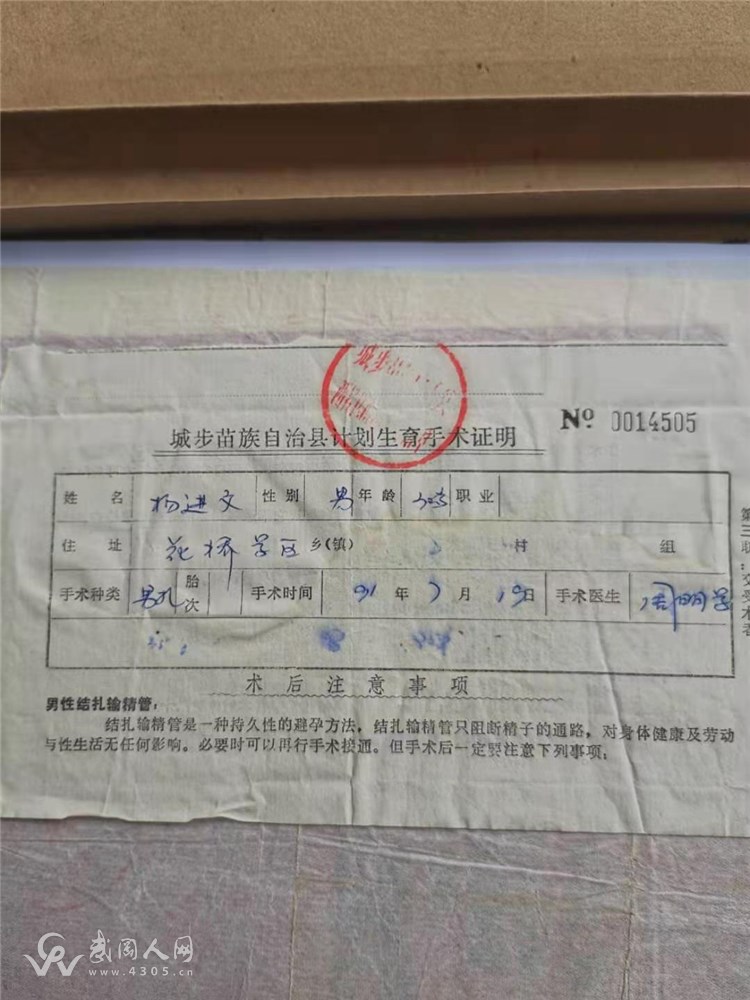

我的那个结扎手术,不像同去的那几个人,既快而又顺利。医生夸奖我说:”配合得体,容易找到'位置`!"。然后,我到医院办公室领取了一份不想领的《计划生育手术证明》书,回家后,把"术后注意事项"牢牢地记住了。

如今,又时过境迁3O年,那些结扎的事却依然历历在目,但是,不知记住的意义何在!

(2O21年3月23日)