白米石渡口的摆渡人白鸡公

——触“图”生情忆往事之三

周宜地

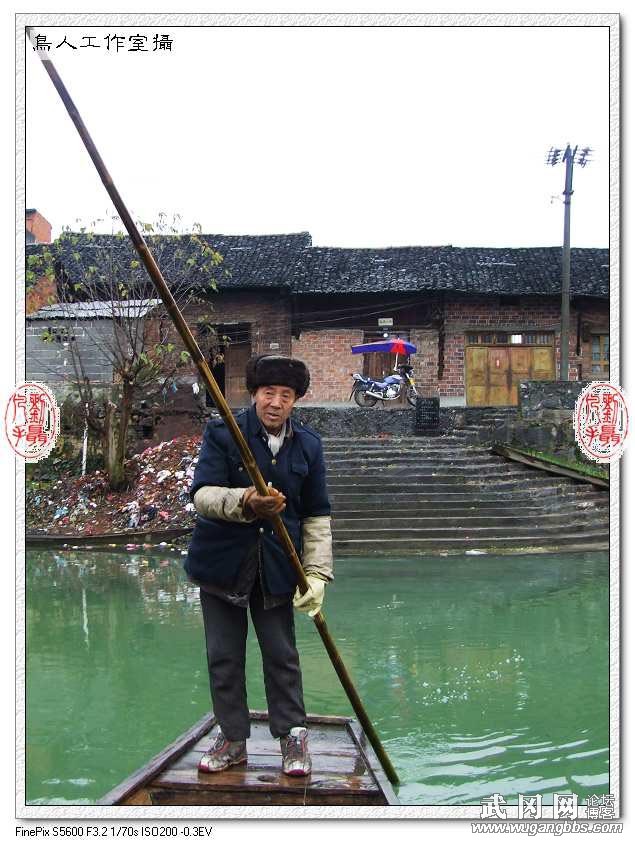

武冈论坛《图文武冈》栏目中,鸟人工作室发布的《探访古城老街——半边街、放生街、由斯街》里有好几幅摆渡人与渡船的照片。图片照得十分的逼真,只是船上好像少了一种工具——划船的木桨。

湘西南地区的渡船,一般都备有竹篙与桨。竹篙,开船与停靠时要用。尤其是渡船不划了,停在河边,更离不开竹篙,要用竹篙来固定船。竹篙一般选用长而细的竹子做成,一头装有铁尖并用一个铁箍箍紧,不让其脱落。船停岸边时,摆渡人将竹篙从船头正中间的孔中插下去,插进河泥中,便可将渡船固定于岸边了。开船时,摆渡人抽出竹篙,往岸边一撑,渡船便离了岸。然后,摆渡人操起木桨,将船划向对岸。因此,木桨也是渡船上必不可少的工具之一。

鸟人照片上的渡船,为什么没有木桨?我想,大概只有一种解释,那就是如今的资江流过武冈城的河段已经很浅,用竹篙就可以将船撑过河去,用不着划桨了。如果真的是这样,那就很有点悲哀了。在我的记忆中,从县城由斯街这边划船过河处,河水深且清,摆渡人是要使用木桨的。

鸟人照片上的渡船,倒是地地道道的资江武冈流域的渡船。吃水比较浅,船头、船尾、船舱都比较宽。船舱里铺的船板,离船底层的间距也很小。这种设计,大概是因为可以多载人而不太容易翻船的缘故。如果搭乘船的人不太多,乘船的人还可以分别坐在两边船舷上,只要不是一边坐得太多另一边坐得太少使船失去平衡就行。过渡的人若要是走了远路,往船舷边上一坐,还可以用手从河中捧水洗洗脸上的灰尘,解解乏,惬意得很。

看到鸟人照片上的渡船,让我想起的往事当然远不止是这些。我的思绪,被牵向了我的老家,老家的白米石渡口,还有那摆渡人——白鸡公。

白米石,在武冈也算是比较有名的风景。白米石的出名,不仅仅是那里风光旖旎,更在于有一个关于白米石的传说。

白米石渡口靠我家这边,是河滩地,而河的对岸,则是陡峭的石崖。石崖下,有一条沿河蜿蜒而行的石板路。石板路靠河的一边,有一株古老得说不出年龄的大柏树。柏树下,有一块斜斜的大石板。大石板旁边有一级一级的石阶,也就是白米石渡口。

离渡口不到五十步处,陡峭的山崖上有一个四四方方的石坑。石坑如乡民们量米用的升子般大小,乡民叫做石升子。这一个石升子,生发出一个广为流传,给人启迪的故事。

很久很久以前,有一个摆渡人成年累月守着渡口来往划船渡人。一天中午,摆渡人划船划得很累了,便坐下来拿起带在身边充当午饭的一个红薯,准备吃饭。这时,河对岸突然有一个老人喊过河,他将红薯重新揣进怀中,驾船将老人接了过来。老人已经好久没吃东西了,颤悠着下不了船。摆渡人将老人搀扶下了船,扶他在石板上坐下。老人说,我饿了,你能给我一点吃的吗?看着老人可怜的样子,摆渡人便将揣在怀里的红薯拿出来,给老人吃了。老人吃了红薯,缓过劲来,对摆渡人说,你将自己的午饭送给我吃了,你是一个好心人。好心自有好报,你明天到路边崖下去看,那里会有一个石升子。以后,石升子每天会涌出一升白米来,供你一天食用。不过,你要记住,千万不要去动这个石升子。记住了吗?摆渡人将信将疑,点了点头。这时,老人说,好了,我要走了。说完,腾空而起,驾云而去。摆渡人一见,知道碰上神仙了,慌忙倒地便拜,连呼神仙保佑。

第二天,摆渡人按照仙人的吩咐,走到崖边去看。没想到真的如仙人所说,原本什么都没有的崖壁上真的露出一个四四方方、量米升子般大小的石升子。没等摆渡人缓过劲,那石升子里突然冒出满满的一升子白米。自此之后,摆渡人再也不愁饿肚子了。每天清早,石升子都会涌出满满一升雪白的白米。

年来日往,摆渡人有点不满足了。心想,怎么一天就只涌出一升白米呢?要是多出些米该多好,不仅有饭吃,还可以用米换酒喝呢。心里有了邪念,自然就有了邪主意。他想,将石升子凿大一点,白米不就出得多了吗?于是,他将仙人留下的话丢到脑后,找来工具,叮叮当当把石升子凿宽了话多。让摆渡人没想到的是,将石升子凿宽之后,第二天出了一升谷子,第三天出了一升谷糠,第四天什么也不出了。

这个故事,是老父亲讲给我听的。记得讲完之后,老父亲特意教导我,说,人哪,不能贪心,贪心就什么也得不到。不信,你去看看那石升子,摆渡人凿上的道道痕迹还在呢。后来我去对河读读高小时,真的去看了那石升子。正如父亲说的,那石升子边上确实有一道一道被凿的痕迹。我相信了,人哪,真的不能贪心。

留给我石升子同样深刻印象的,还有那个被人叫做白鸡公的摆渡老人。白鸡公与他的白米石渡口,我曾在发表在《湘江文学》上的短篇小说《鸡公渡》里有过很多描述。直至现在,一看到鸟人照片上的渡船,白米石渡口与摆渡人白鸡公,依然十分清晰地浮上脑海,仿佛又让我听到了他那有点惋惜又有点不屑的劝告:“长安好耍,不是久恋之家!”

小学四年级,我是在公堂小学读的书,叫做读初小。高小,则是在河对岸的九塘小学读的。那是一座设在唐家祠堂里的民办小学。从我家去唐家祠堂上学,必须经过白米石渡口。除了夏秋之交河水浅了,我们这帮男孩子为了赶近路涉滩而过去上学,一般都要坐白鸡公的渡船过河。因为要坐船,自然与白鸡公有了许许多多的交道,也就深刻地认识了这个被人唤做白鸡公的摆渡人。

白鸡公当然不是他的本名,只是他的外号。他的本名究竟叫什么,我至今都不知道。只知道他姓唐,一个人过日子,年复一年地与渡船相伴。不管天晴落雨,只要你在河边一声喊:“过河哟——”他便将船划过来,将你渡过河去。

按理说,常年守在河边,白鸡公比不上浪里白条,也应该能在水中扑腾几下,来几个狗爬式什么的,可白鸡竟然从来就不敢下水。因为不会水,白鸡公也就吃了不少苦头,被我们几个调皮男孩折腾了不知多小回。

每逢我们上了船,白鸡公就会被我们弄下“岗”。生活在河边的小男孩,谁都会下河洗澡,会操桨划船。因此,我们一上船,就会争着去抢那一叶木桨,争着划船。没抢到桨的,更不会安宁,会在船上起哄闹事。一边哇哇地叫喊,一边使劲地用脚揣着船舷摇船。在我们的高声大叫和放肆的笑声中,小渡船甚或荡漾得河水几乎能涌进船舱来。女同学吓得哇哇直叫着相拥在一堆,有的甚或闭着眼不敢看。当然,最狼狈不堪的要数摆渡人白鸡公了。他蹲在船头,蹶着屁股,双手紧紧地抓住船舷,嘴里不住地喊叫:“鬼崽崽哟,别摇了哟,会出事的哟……”白鸡公的喊叫,哪能唬得住我们这帮天不怕地不怕的调皮鬼?直至到了岸边,我们一窝蜂似地跑远了,他还会在那里抓住船舷不松手,嘴里骂着人,好一阵才会直起身来去料理他的渡船。

尽管我们这么给他找麻烦,他却从不去学校或我们家里告状,有的是时时担心着我们的安全。记得有一次资江河发大水,我们到了河边的时候,发现渡船不在对岸上而是被拴在靠我们这一边的一株大柳树上。估计是头天晚上有人自己划船过了河,将船拴在树上就离开了。这种事是常有的,一般都要等河这边的人自己将船划到对岸之后,白鸡公才能把握住渡船。这种事,我们也常常碰到过,自己划船过河。问题是,这一次正好碰上发大水,撑船的白鸡公却在对面河岸上。我们一帮天不怕地不怕的调皮鬼,当然不会将发大水当作一回事,为了不迟到,决定自己划船过河。我们一伙中,划船划得最好的是一个叫维明的同学。河里发了大水,我们不敢太充能干争着划船了,一致推举维明当划手。对岸的白鸡公一见我们不等有大人来就要划船过河,急得大喊大叫,要我们不要自己划船。可是,我们哪会听他的,仍然准备自己划船。白鸡公没办法了,大叫着我们将船往上游拖一段距离才往对岸划。他的这个建议倒是让我们采纳了,一帮人拉着渡船往上游拖。我们一边往上游拖,河对岸的白鸡公一边大叫“再拖上去一点”,指挥着我们往上游方向拖了差不多半里地,才让我们向对岸划船。

渡船离开河岸向对岸划去时,一帮调皮鬼再也不打不闹,安静地或蹲或坐,看着维明划船。浑浊的江水不时地拍打在船舷上,高高溅起的水花一阵又一阵地浇在我们身上。利用船与码头的落差,我们好不容易将船划到了对河岸边。船一靠近码头,白鸡公立马就双手紧紧地抓住船舷,生怕船从手中滑走。他长长地喘着气,好像这船是他划过来似的。等到我们上了岸,他才说:“吓死人了,下回你们可别这么干了……”

我们呢,却早已哈哈大笑着飞快地跑了。

其实,我与白鸡公早就相识。每年正月十五之后,白鸡公会挨家挨户收渡口米。开始我不明白,只要他一到,左邻右舍的人都会自动地给他量上一筒米(四分之一升),一个都不会落下。长大之后才弄懂,这是乡民们约定俗成的规矩,因为要过河,每家都会给摆渡人量上一筒米以作报酬。收下一筒米之后,白鸡公会说几句很吉利的话,比如发财、平安、发子发孙等。他说吉利话时,说得十分地流利,那样子极不像一个摆渡的人,而像读书之人。直到有一天,我与小伙伴们常常贪玩逃学,坐在渡口斜石板上下“五子飞”棋,他看着我们长长地叹了一口气,说了那句让我至今忘不了的“长安好耍,不是久恋之家”的话,我才知道他原本是一个读书人。

我不懂“长安好耍,不是久恋之家”是什么意思,便回家去问父亲。父亲说,那是告诉你,不要将下棋玩当作正经事,好好读书才是正经事。就是这一次,我从父亲口中得知白鸡公幼年时读过私塾,背过不少子曰诗云,只因后来家道败落才没读下去。父亲还告诉我,白鸡公其实是我们家亲戚,他的母亲与我奶奶是堂姐妹,依照辈份,我应该叫白鸡公表叔。

知道白鸡公鲜为人知的另一面之后,我不再与小伙伴们一道去捉弄他。在我心中,白鸡公不再是以前那个挺窝囊的摆渡人,我对他多了几分敬重。

现在,白鸡公已经作古多年,白米石渡口早就没有了他的身影。只有他说的“长安好耍,不是久恋之家”,永远地在我心里生了根,从来没有忘记过。